Contents VOL. 259

COVER STORY

민간 우주관광이 시작되고, ‘누리호’가 쏘아 올려지는 2021년은 특별한 해로 기억될 것입니다. 인류의 미래 전략시장으로 자리 잡은 우주. <HYPER> 가을호에서는 민간 우주산업 본격화로 촉발된 ‘뉴 스페이스 시대’와 우리의 우주 전략에 대해 알아봅니다.

민간 우주관광이 시작되고, ‘누리호’가 쏘아 올려지는 2021년은 특별한 해로 기억될 것입니다. 인류의 미래 전략시장으로 자리 잡은 우주. <HYPER> 가을호에서는 민간 우주산업 본격화로 촉발된 ‘뉴 스페이스 시대’와 우리의 우주 전략에 대해 알아봅니다.

Scroll Down

북태평양을 떠돌던 플라스틱 더미들이 거대한 플라스틱의 무덤을 이룬 ‘더 트래쉬 아일즈(The Trash Isles)’의 실상은 많은 이들에게 큰 충격을 안겼다. 단단하면서도 가벼워 쓰이지 않는 곳이 없는 플라스틱은 분명 20세기 인류의 최대 발명품 중 하나다. 하지만 플라스틱 섬의 출현은 플라스틱 폐기물에 의한 환경오염이 심각한 수준에 이르렀음을 알리는 일종의 경고 메시지였다.

“2016년 기준 통계청 발표에 따르면 우리나라의 1인당 연간 플라스틱 소비량은 98.2㎏으로 세계 1위입니다. 한 명당 1년에 100㎏에 가까운 플라스틱을 사용하는 것으로, 총합은 500만 톤이나 됩니다. 그렇게 사용하고 버려진 제품들이 플라스틱 섬을 이루는 것이죠. 누군가는 탄소중립 플라스틱 개발에 적극적으로 나서야 한다고 생각했습니다.”

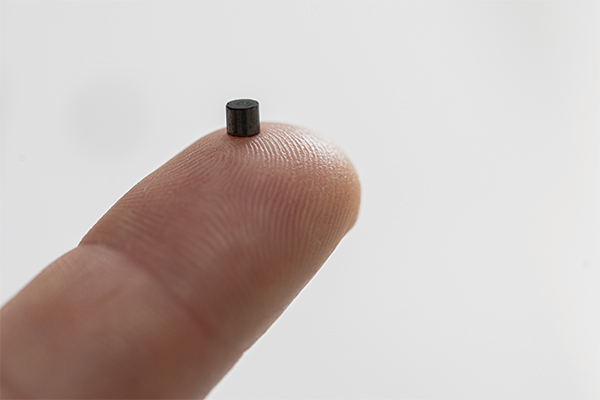

그러한 생각으로 서영웅 교수는 5년 전 친환경 플라스틱 원료 개발에 돌입했다. 때마침 과학기술정보통신부 산하 차세대 탄소자원화 연구단에 선정돼 탄탄한 지원을 받게 됐다. 우선 플라스틱의 대체원료를 개발하는 데 쓰일 촉매 연구를 시작했다. 고성능 촉매 소재로 백금이 손꼽히기는 하나 가격이 비싸다는 것이 큰 걸림돌이다. 실생활에 두루 쓰이는 플라스틱을 대체해야 하는데 값비싼 귀금속을 사용해야 한다면 상용화가 어려울 수밖에 없다. 거기에 안정성까지 갖춰야 한다. 루테늄, 팔라듐을 거쳐 다공성 구리에 이르기까지, 수차례 시행착오를 거쳐 최적의 촉매를 찾는 데만 3년이라는 시간이 걸렸다.

“다공성 구리 촉매를 찾기까지 시행착오도 많았습니다. 다공성 구리 촉매는 가격은 낮고 안정성은 높은 수준입니다. 현재 촉매를 대량 생산할 수 있는 ‘고상 합성법’을 개발해 실제 공정에 사용하는 성형 촉매 제조 기술까지 확보한 상태입니다.”

서영웅 교수는 다공성 구리를 촉매로 사용해 유기성 폐자원 원료에서 리뉴어블 플라스틱 원료로 주목받고 있는 퓨란 다이올을 합성하는 데 성공했다. 퓨란 다이올은 폴리에스테르, 폴리우레탄 등 플라스틱 제품을 만드는 원료인 폴리올을 대체할 수 있다. 본 연구 결과는 2020년 8월 세계적인 촉매 분야 전문지인 ‘어플라이드 카탈리시스’(Applied Catalysis A: General)와 2021년 8월 ‘저널 오브 인더스트리얼 앤드 엔지니어링 케미스트리’(Journal of Industrial and Engineering Chemistry) 등 SCI급 저널에 발표됐다. 또한 촉매기술에 대해 국내와 미국에 특허 출원·등록을 마치고, 성형 촉매 프로토타입 제작 등 상용화를 위한 후속 단계도 밟고 있다.

그린나노촉매공정연구실을 이끌고 있는 서영웅 교수. 연구실명에서 유추할 수 있듯 그는 미래 에너지 및 청정환경을 위한 촉매 기술을 연구하는 촉매 전문가로 손꼽힌다.

“화학제품을 생산하는 정유나 화학산업 공정의 90%에 촉매가 사용됩니다. 제품생산 시 화학반응의 속도를 높여야 하니까요. 종이나 옷 등 우리가 생활에서 사용하는 것들 중 촉매가 사용되지 않는 것이 없을 정도죠. 하지만 그러한 과정에서 이산화탄소가 배출된다는 것이 문제입니다. 지속가능한 발전, 즉 ESG 경영 시대로 이행하면서 이제 모든 산업은 친환경 공정을 통해 제품을 개발해야 합니다.”

서영웅 교수는 모든 친환경 산업에서도 역시나 촉매가 필수적이며 중요한 역할을 하게 될 것이라고 말한다. 그의 연구 분야가 다양할 수밖에 없는 이유다. 몇 해 전부터는 화학적 수소 저장에 사용되는 촉매 연구를 진행하고 있다. 최근 수소가 궁극의 무공해 에너지로 주목받고 있는데, 기체 상태의 수소를 수송할 때는 부피가 커 초고압 압축 기술이 필요하다. 하지만 폭발 위험성이 크고 물류비용도 많이 든다. 그래서 액체 상태로 오랜 시간 안전하게 저장할 수 있는 액상 유기물 수소 저장체 제조 기술이 주목받고 있는데, 이에 사용되는 촉매기술을 개발하고 있다.

이 밖에도 현재 서영웅 교수는 바이오매스 관련 연구 3~4개, 이산화탄소 관련 연구 2개, 수소 관련 연구 2개를 동시다발적으로 진행하는 중이다. 얼핏 보기에 다양한 분야를 넘나드는 멀티 플레이어처럼 보이지만, 서영웅 교수가 연구자로서 걷는 길은 단연 한 갈래 길이다. 상승하고 있는 지구의 온도를 낮추는 것. 그 과정에서 바이오매스, 이산화탄소, 수소라는 세 가지 연구 주제가 서로 논리적 사슬을 이루고 있을 뿐이다.

“지구 온도가 1℃씩 상승할 때마다 생길 여파를 더 이상 간과해선 안 됩니다. 그래서 우리가 사용하는 화학제품을 친환경 원료로 대체하기 위해 바이오매스 연구를 시작했죠. 그런데 여전히 생산과정에서 탄소가 배출된다는 것을 깨닫게 됐습니다. 제가 개발한 바이오매스 기술이 배출한 탄소는 책임지고 감축해야겠다는 생각에 이산화탄소 감축 연구를 할 수밖에 없었어요. 그리고 그 과정인 산화환원 반응에 수소가 필요하기 때문에 자연스럽게 수소 연구로도 이어지게 된 것입니다.”

세 가지 주제 중 어느 것 하나도 포기할 수 없다는 서영웅 교수. 하지만 불과 5~6년 전만 해도 회의적인 시선이 많았다. 저렴한 원유에 비해 가격적 경쟁력을 갖추기 어려웠기 때문이다. 그러나 심각한 기후변화 위기에 대응해 탄소세를 부과하겠다는 나라들이 늘고 있어 기업들은 탄소중립, 더 나아가 탄소감축 기술을 서둘러 도입해야 한다. 20년 이상 친환경 산업에 쓰일 촉매기술을 연구해온 서영웅 교수를 찾는 기업들이 많아진 연유다.

“국내 정유나 화학업체 중 제 연구실을 방문하지 않은 곳이 없을 겁니다. 현재 여러 기업체와 협력해 연구를 진행하고 있어요. 적용 분야는 상관없습니다. 촉매 연구자로서 제가 개발한 촉매들이 실생활에 쓰이고 사회에 기여하기를 바랄 뿐입니다. 조금 더 거시적으로 말하자면, 인류가 살아가는 데 필요한 연료나 화학제품을 새로운 방식 즉, 친환경 방식으로 생산하는 기술에 필용한 촉매를 개발하고 싶습니다.”

그래서 서영웅 교수는 앞서 소개한 퓨란 다이올 합성에 사용된 촉매기술 상용화를 위한 연구도 멈추지 않는다. 서영웅 교수의 연구 관심은 늘 지구 환경 개선을 향해 있다. 과연 촉매기술로 개발된 원료가 페트병을 대체할 수 있을까? 그렇게 페트병을 대체하면 지구 환경을 개선할 수 있을까? 머지않은 미래에, 직접이 의문을 해소할 수 있는 날이 올 것이다.